Ethno-séparatisme africain, la base

Je viens du Sénégal, pays de la Teranga (=hospitalité) proclamée, où j’ai vu mes compatriotes haïr des Guinéens avec le vocabulaire et les réflexes de l’extrême droite occidentale. J’ai vu des Ivoiriens détester des Burkinabè avec une ferveur presque mystique, mythique.

Des pays collectivement qualifiés de « pays de merde » par le président américain aux comportement erratiques; des pays incapables de produire de manière autonome et intégrée une aiguille, une batterie de montre ou un simple hameçon de pêche et quoi encore ? Des pays dont les budgets de l’enseignement supérieur réunis ne dépasseraient pas celui d’un petit collège de banlieue en Amérique … mais se permettent quand même des airs de supériorité incroyables envers leurs compatriotes africains avec qui ils partagent au-delà de la couleur de peau, les mêmes cultures, les mêmes religions et les mêmes aspirations. Ce serait risible si le sujet n’était pas aussi grave…

Et à un niveau plus structurel, je viens d’un pays où les individus sont hiérarchisés non pas selon leur richesse, comme l’imposerait ou l’espérerait le capitalisme, ni selon leur production intellectuelle ou leur utilité sociale, mais selon des castes figées, enchâssées dans des ethnies vidées de leur sens culturel. Des castes qui ne relèvent plus de traditions vivantes, mais de constructions idéologiques dépassées et devenues des ersatz de classes sociales. Chacun se prend pour le gardien d’un ordre ancestral fantasmé, nourri de récits héroïques anachroniques, incohérents, sans queue ni tête. Comme si nos sociétés étaient restées figées avant la colonisation. Comme si l’Afrique n’avait jamais été traversée par des flux humains, commerciaux, intellectuels. Comme si elle n’avait été qu’un musée immobile.

Une haine d’atmosphère… (comme ils disent)

À force d’avoir vu cela, je me suis forgé une conviction claire. Le racisme vécu par les Noirs en Occident n’est pas mon combat, et il ne le sera probablement jamais. Non par déni, mais par lucidité. Car la grosse poutre dans mon œil me suffit et je n’ai pas vocation à commenter les échardes des autres.

Mais parfois, cela déborde. Et c’est plus fort que nous. Plus fort que moi. Voir, jour après jour, mes frères et sœurs noirs et arabes livrés à une hostilité continue dans l’espace médiatique français demeure profondément répugnant. Plus répugnant encore lorsque beaucoup d’entre eux y sont nés, et n’ont qu’une connaissance vague, souvent abstraite, du pays d’origine de leurs parents auquel on les renvoie sans cesse. Une haine diffuse, répétée, martelée. Les mêmes mots en boucle jusqu’à l’écœurement : « Musulmans », « Noirs », « Arabes », « Immigrés ».

Je n’ai pas le souvenir d’une telle saturation durant les cinq années où j’y ai vécu. Ce qui frappe aujourd’hui, ce n’est pas seulement la violence du discours, mais sa constance. Un bruit de fond, « samplé » sur tous les sujets, du logement à l’insécurité, des prestations sociales à la pression sur les salaires. L’hostilité s’est désormais installée. Elle est là et l’on doit faire face. Oui, lorsqu’on est sérieusement exposé à la brutalité du monde, des médias, il faut se battre en étant soudés, solidaires et surtout offensifs. Ne rien céder.

Oui, je crois au débat intellectuel quand il est possible. Si je rencontre un Jean-Luc Mélenchon, j’ai envie de discuter avec lui, de l’interroger sur l’ère des peuples, sur les contradictions de la Révolution française, sur les liens pas clairs entre son « pote » Robespierre et Olympe de Gouges. Mais face à ceux qui affirment sans trembler que la colonisation était « super cool », il n’y a plus grand-chose à discuter, il ne reste que la confrontation, l’affrontement. On débat quand le terrain le permet. On résiste et on se bat jusqu’au sang, quand il ne le permet plus. Que sera, sera! Whatever will be, will be!

D’un autre côté, je reste convaincu que la France demeure, socialement et culturellement, un pays progressiste. Un pays d’insatisfaits chroniques, suffisamment instruit pour savoir que « ce n’était pas mieux avant ». À l’exception, bien sûr, de ceux qui regrettent une époque où l’on exploitait, violait et méprisait sans conséquences, entre un pastis tiède et des blagues graveleuses. Les travaux du sociologue Vincent Tiberj le montrent clairement : dans le temps long, les mentalités évoluent dans le sens d’une plus grande tolérance, d’une acceptation accrue des différences, portée notamment par le renouvellement générationnel. Aujourd’hui, selon lui, ce qui s’est durci, ce n’est pas la société elle-même, mais le climat. Un climat politique et médiatique façonné par une minorité bruyante, prise dans une panique culturelle, et amplifié par des écosystèmes médiatiques puissants, au premier rang desquels la sphère du v*y*u Vincent Bolloré. Parier que cette surexposition permanente de discours réactionnaires ne finira pas par fissurer le socle progressiste serait par contre naïf. Une haine bien distillée, concentrée et organisée puis relayée et répétée n’a pas besoin d’embrasser la majorité pour être envahissante.

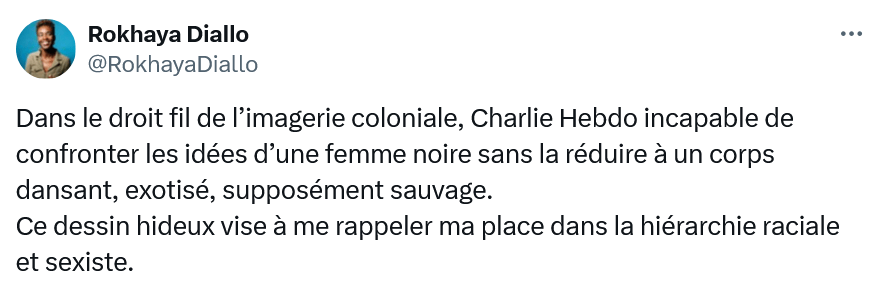

Rokhaya, l’émancipation comme faute politique

Ayant sous les yeux une Afrique gangrenée par l’ethno-séparatisme, le culturalisme identitaire ou encore mieux disons, le national-tribalisme, je ne suis pas toujours à l’aise pour donner des leçons au reste du monde. Mais ce matin, j’ai été écœuré. Écœuré par cette caricature raciste de Charlie Hebdo qui réduit Rokhaya Diallo à des stéréotypes ignobles, directement hérités de l’imaginaire colonial. Elle était de trop. Sous le faux prétexte d’une référence à Joséphine Baker, ils ont osé la représenter dansant, affublée d’une jupe de bananes, recyclant sans honte une iconographie raciale d’un autre âge que l’on croyait reléguée aux archives de l’indignité.

Rokhaya a consacré son énergie à un combat ingrat, exigeant, mais nécessaire : la lutte antiraciste et décoloniale. Elle ne s’est pas contentée de dénoncer. Elle a étudié, travaillé et produit des écrits façonnés par son expérience nord-américaine. Elle apporte ainsi un angle de lecture renouvelé, forgé au contact d’espaces académiques et médiatiques qui demeurent des pôles majeurs de la théorisation contemporaine et de la production de concepts mais surtout soutenus par des moyens de recherche sans commune mesure.

Elle milite activement pour l’avènement d’une République postcoloniale en France. Cette démarche serait qualifiée d’« impertinente » si, il y a encore quelques jours un irresponsable politique comme Édouard Philippe n’avait pas tranquillement déclaré, en heure de grande écoute sur Quotidien, que la colonisation n’était pas un crime.

Personne ne remet en cause la « francité » d’idéologues blancs en tout genre. Et Dieu sait qu’il y en a. Des approximatifs, des caricaturaux et des provocateurs creux. Des réactionnaires en roue libre aussi. Leur nationalité, leur loyauté, leur appartenance à la République ne sont jamais interrogées quel que soit le sujet qu’ils peuvent aborder.

Mais dès qu’une personne noire ou arabe s’émancipe du rôle assigné, dès qu’elle pense, parle, critique et propose en son nom propre, le soupçon tombe. Le patriotisme devient conditionnel et la citoyenneté tout de suite révocable. Comme s’il fallait, en plus, la fermer en tout temps et remercier tout le pays, à genou. L’insupportable, comme le rappelle Rokhaya elle-même, c’est que pour tous ces racistes, elle et ceux qui lui ressemblent auraient dû se contenter de faire le ménage et de se taire. Voilà l’horizon qu’ils leur assignent. Penser, analyser la société, produire du savoir, émettre des jugements : c’est trop ! C’est une transgression, une usurpation. L’on se souvient de Omar Sy, Mbappé, et d’autres, adulés jusqu’au jour où ils émettent un avis politique, ou osent dire que la police tue et que cela doit cesser.

Rokhaya s’est vu fermer des portes en France pour avoir refusé que ses origines soient le centre de sa définition. Elle est partie ailleurs. Et ironie absolue, sa parole pèse et porte désormais plus loin. Elle fait des conférences internationales et est sollicité par le « Washington Post », « The Guardian », « Al Jazeera », et même l’iconique et éternel « New York Times ».

Charlie Hebdo, toujours capitaliser sur l’émotion de 2015 pour se déchainer …

Et voilà qu’un jour, le directeur, Riss, décide de mener sa petite guerre idéologique, entraînant Charlie Merdo, journal que je n’ai jamais trouvé ni pertinent ni drôle, à franchir une limite supplémentaire. Un journal qui a abordé l’affaire du viol de Dominique Pelicot (dont l’affaire a traversé la planète) avec une désinvolture glaçante. Qui a ri de la mort d’enfants palestiniens. Qui a ri encore, hier, du tremblement de terre en Turquie, pendant que des bébés pleuraient sous les décombres, sans que personne ne sache d’où venaient ces cris. J’épargne ici les innombrables ignominies visant le prophète de l’islam Mohamed et Jésus pour les chrétiens.

Charlie s’est toujours empressé de rire. Bêtement, ils l’assument. Méchamment, ils l’assument. De manière raciste, en revanche, ils refusent de l’assumer. Et c’est précisément là que réside le problème. Ce journal, avec un cynisme paresseux, semble capitaliser sur l’émotion suscitée par l’attentat de 2015 pour se déchaîner lâchement sur les corps déjà brisés. De vrais imposteurs !

Si l’on croit que la caricature de Rokhaya Diallo est le seul problème de ce hors-série consacré aux prétendus « fossoyeurs de la laïcité », prenez une minute pour lire le texte indigent signé par Yovan Simovic qui accompagne cet horrible dessin. C’est intellectuellement pauvre et d’un vide creux. En effet, l’illustration visant Rokhaya Diallo n’en est que le prolongement graphique de leur morale douteuse et elle enfonce un peu plus ce journal dans sa propre médiocrité.

L’une des injonctions centrales du texte consiste à reprocher à Rokhaya Diallo de ne pas avoir opposé aux « Yankees » l’universalisme républicain salvateur de la France. Au-delà du chauvinisme, il serait urgent de rappeler à la rédaction de Charlie Merdo que cette formule ne signifie strictement rien. L’« universalisme républicain » n’est pas un talisman, il se juge à l’épreuve des faits. Or les faits sont là : la France, sous l’effet d’une droitisation accélérée et assumée, est aujourd’hui engagée dans une concurrence ouverte entre la droite dite républicaine et une extrême droite désormais indistinguable. Sark*zy a chié (en prison) sur le cordon sanitaire, Cio*ti et consorts ont pissé dessus, et les relais médiatiques bollorisés ont « déguelassé » tout.

Plus loin, l’auteur reproche à Rokhaya Diallo de préférer utiliser ses tribunes pour dénoncer le racisme et l’islamophobie de son pays de naissance. Bon Dieu ! On te frappe et tu ne dois pas te plaindre, juste la fermer et remercier le ciel d’avoir comme pays la « France », parce que « c’est trop bien la Frooonce ». Il faudrait peut-être rappeler une évidence : dans un pays obsédé du matin au soir par l’islam, le voile, les musulmans, il existe bel et bien un racisme décomplexé et une islamophobie institutionnelle, médiatique et politique. Feindre de ne pas le voir relève de l’aveuglement volontaire doublé d’une malhonnêteté intellectuelle.

La pirouette finale du texte est un cas d’école de sophisme; En gros ce Yovan Simovic dit que l’on n’empêcherait pas les femmes musulmanes de travailler, mais seulement le voile de « pénétrer » l’administration publique. C’est comme prétendre qu’on n’empêche pas les Noirs d’entrer en Europe, seulement les Africains, ou qu’on n’a rien contre l’islam, mais seulement contre ses lieux de culte et ses textes.

Il n’y a que Charlie Hebdo pour ne pas comprendre (ou refuser d’admettre) qu’interdire les signes religieux dans la fonction publique vise quasi exclusivement les femmes musulmanes, et a pour effet concret de leur barrer l’accès à des emplois. Quand une règle frappe toujours les mêmes corps, les mêmes identités, elle devient une discrimination. Pour le reste, je renvoie à la masterclass, puissante et inégalée, de Jean-Luc Mélenchon, lors de son audition parlementaire sur la laïcité, devenue un cas d’école pour qui refuse les contorsions intellectuelles.

Et puisqu’il est question de contorsions, il est difficile de conclure sans rappeler qu’en 2019, The New York Times a mis fin aux caricatures politiques après la publication d’un dessin jugé antisémite représentant Benjamin Netanyahu et Donald Trump. En France, l’indignation n’a pas porté sur la censure, mais sur le dessin lui-même. D’un coup, l’humour avait des limites. L’insolence aussi.

Même logique à Radio France avec l’éviction de Guillaume Meurice. Son arrivée à Radio Nova avec sa bande de gauchos, suivie de l’explosion des audiences, confirme d’ailleurs, dans une certaine mesure, les thèses de Vincent Tiberj : ce n’est pas la société qui se referme, ce sont les appareils médiatiques qui trient. Et le même Riss, autoproclamé gardien du temple Charlie, vient alors nous expliquer au sujet de Meurice que l’humour a des frontières. Traduction moins diplomatique : l’insolence est tolérée tant qu’elle ne dérange pas les bons cercles (allez savoir !) et bien sur la liberté d’expression, elle, reste à géométrie variable. Et face à cette hypocrisie-là, oui, il arrive qu’il n’y ait plus rien à discuter, mais se battre.

Résister, s’organiser, encore et encore.

Battez-vous. Soutenez les médias indépendants, devenez sociétaires de médias (comme Blast, Le Média, etc.). Soutenez ceux qui vous soutiennent, et jetez-les sans états d’âme sous le bus le jour où ils retourneront leur veste. Ce n’est pas compliqué. Participez aux manifestations. Défendez-vous. Indignez-vous. Politisez-vous.

Et surtout, faites tout pour que vos enfants ne se contentent pas d’aller à l’école, mais qu’ils y restent le plus longtemps possible. Que le baccalauréat cesse d’être un sommet himalayen pour redevenir une simple formalité. Qu’ils embrassent les professions techniques si l’université leur donne la nausée. Qu’ils deviennent indispensables, là où ils vivent, là où ils travaillent. Qu’ils prennent place. Ne cédez jamais. Ayez confiance en vous. Soyez suffisamment sûrs de vous pour croire que vous pouvez battre Léon Marchand à la nage, même si la légende dit que vous ne savez pas nager. Restez en communauté. Solidaires. Car le pouvoir craint la communauté, précisément parce que la communauté est l’endroit où réside le pouvoir réel.

Si, à Paris, on rencontre davantage de Maliens que de Namibiens, la question ne se pose pas à ceux qui sont là, mais à ceux qui ont organisé le monde ainsi. Les trajectoires migratoires ne surgissent pas par magie. Elles suivent des lignes tracées par l’histoire, par l’empire, par l’économie. Feindre de l’ignorer relève de l’ignorance et de la mauvaise foi.

Après près de quatre siècles d’esclavage et un siècle de colonisation, nous existons encore. Debout. Vivants. L’obsession pour notre présence, notre visibilité, nos corps, en dit bien plus sur la fragilité de ceux qui jugent que sur notre propre histoire. Leur fixation trahit leur propre peur, pas notre faiblesse.

Mais le constat le plus amer ne concerne pas l’Europe ou l’Amérique, l’Occident de manière générale. Il concerne l’Afrique elle-même. Un continent qui n’a jamais su se constituer en pôle de puissance, en espace politique capable de protéger, symboliquement et matériellement, ceux qui lui sont historiquement liés. Non par manque de ressources, mais par absence de projet.

L’Afrique n’a pas échoué à produire des élites. Elle a échoué à produire un horizon commun. Faute de puissance, elle laisse ses enfants affronter seuls le monde, sans base arrière, sans gravité géopolitique, sans promesse de retour autre que sentimentale. Dans un monde structuré par les rapports de force, cette absence se paie cher. Elle explique aussi pourquoi certaines diasporas subissent moins, non par indulgence morale des sociétés d’accueil, mais parce que la puissance projetée par leur pays d’origine impose un respect que personne n’ose nommer.

C’est là, au fond, la faillite la plus grave. Pas le racisme des autres. Mais notre incapacité collective à le rendre politiquement inopérant. À devenir une force si solide, si prospère, si incontournable qu’elle protège non seulement ses enfants, mais aussi tous ceux qui, où qu’ils vivent, en portent les racines.

I’m out.

Idriss Maham

Blog en cours de migration : voir mes autres articles ici :